鈴木健と申します。本日は弘前大学出版会の設立20周年記念講演会にお越しいただき、本当にありがとうございます。そしてご尽力しながら20年間を支えられた出版会の皆さん、本当におめでとうございます。10年前、養老先生がこの場に立って講演されたと伺い、私も養老先生と大変親しくさせていただいておりますので、そういう中でお話できることに本当にうれしい気持ちです。

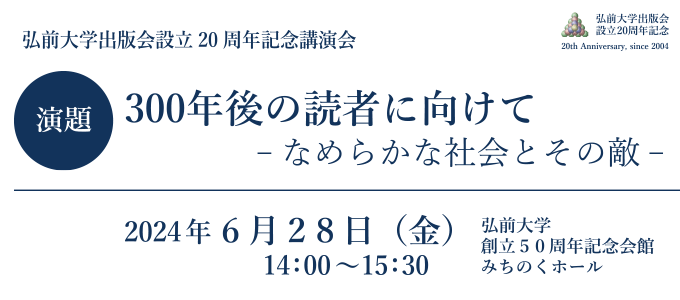

今日は「300年後の読者に向けて」という非常に怪しいタイトルでお話しますが、これからご紹介する本の中身のことで、私が300年後の読者に向けて書こうと思い立ち執筆した本です。

その話の前にまず、自己紹介させてください。一つは、今から12年前、2012年にスマートニュースという会社を創業し、ニュースアプリのサービスを12年前にリリースして、今では日本とアメリカで数千万の方々に使っていただいています。それからもう一つ、研究者としての仕事があります。2013年に『なめらかな社会とその敵』という本を出版しました。こちらは300年後の読者に向けて書かれた本ですが、なぜ300年なのかということについては、後でゆっくりご説明したいと思います。

本の出版は2013年ですが、私が研究自体をスタートさせたのは、2000年頃です。構想・執筆を合わせ、13年かけて書きました。一冊の本を書くのに13年かけたことになります。

他のことをやりながらではありますが、それだけライフワークとして取り組んでいる内容です。そして2年前の2022年、単行本の出版から約10年経ったところで文庫化しました。そのときに柏木さん(弘前大学出版会 編集長)とお知り合いになり、文庫版の補論の内容について、様々な助言をいただいたのが縁になって、今日こうしてみなさんの前でお話しする機会を得ました。いろいろな縁が重なって人生は動きますが、今日は縁がネットワークのように連なっていくようなお話をしたいと思います。

この本は「この複雑な世界を複雑なまま生きることはいかにして可能か」ということを中心的なテーマにしています。世界は複雑であり、しかもこれからますます複雑になっていきます。それにもかかわらず、それを単純化しようとする力がたくさんかかっています。皆さんがすごく複雑なものをもっていても、こういうふうにしなさいという、単純化してしまう力が社会のあらゆるところにかかっています。これをなんとか複雑なまま生きるような社会がつくれないだろうかということです。

私がこの問題を考えるようになった一つの大きなきっかけが、中学生のときベルリンの壁に行ったことです。ベルリンの壁が崩壊する前の1989年5月、東ベルリンに入ることができました。当時(世界)は東西冷戦で、ベルリンの壁を挟んで西側と東側で国が2つに割れている、ドイツという国も2つに割れ、ベルリンという街も2つに割れ、そして東西の陣営が分かれているという状態でした。その象徴的な場所がベルリンでした。東ベルリンから西ベルリンに脱出しようとする人たちが後を絶たなかったのですが、私が訪れた数ヶ月前に、その壁を越えようとして射殺された人の記念碑が建っていた記憶があります。

チェックポイント・チャーリーというベルリンの壁にあったゲート(門)を越えて東ベルリンに入りました。もともとベルリンはひとつの大きな街だったのですが、西ベルリンは東ベルリンとは全く違う雰囲気の、ネオンが煌々と輝いているような街で、東ベルリンは電気も薄暗かったのを覚えています。それから数ヶ月経った11月、ベルリンの壁が突然崩壊します。テレビを見てみんなすごく大騒ぎをしていました。当時私は中学生でドイツ語もそんなに分からなくて、何が起きているんだと思ったのですが、これがまさに歴史的にすごく象徴的な冷戦が終わるきっかけになったイベントでした。

ではどうして壁のようなものを敷いて、もともと家族だった人たちが別れて住まないといけないような状況が生まれてしまったのか。どうしたら複雑なまま社会を生きられるのか。なぜ、このように壁を敷いて単純化してしまうのかということが大きな問いとして残りました。その後、35年の月日が経ちました。その間に世界の民主主義は、ベルリンの壁の崩壊をきっかけに進んでいきます。ご存知のように東ヨーロッパの多くの国も、アジアの多くの国も民主化していきました。しかしながら、その後、世界はフラットになっていったかのようにみえました。

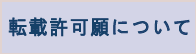

民主主義のインデックスというのがありますが、実は今、これが冷戦の頃と同じところまで落ちています。リベラル・デモクラシー・インデックス(liberal democracy index)というのがそれで、赤い枠にある黒い実線が、人口ベースの世界平均ですが、(スライド画面)左側の矢印が1989年頃です。それと同じくらい低いところまで、世界の民主主義の指標は下がっている。問題はここで止まるのかということが誰にもわからないということで、むしろどんどん落ちていってしまう、冷戦時代よりも悪い状況に陥る可能性もあります。実際、民主主義の名手だったアメリカの今の状況はひどい分断で、こうしてどんどんと悪化していくと、世界中のG7に名前が載るような国々も、次々と民主主義陣営から脱落していくことが起こり得る状況になっています。

1989年に何が起きたのか、そしてこの35年間に何が起きたのかということを少し簡単に説明しますと、1989年に二つ大きな事件がありました。一つはベルリンの壁が崩壊したことです。もう一つは全く独立の事象ですが、ワールドワイドウェブの発明です。この2つが同じ年に起きたのはたまたま偶然の一致です。これによって何が起きたのかというと、まずインターネットが爆発的に普及して、情報がリンク一つで違う国のページに飛ぶことができるようになり、世界の裏側の国の情報も簡単に手に入れることができるようになりました。情報から国境がなくなりました。

もう一つベルリンの壁が崩壊したことによって、世界中の市場が一つになりました。そして資本や財が自由に取引されるグローバル経済が生まれたのです。この情報と経済のグローバル化が、たまたま同じタイミングで起きて、その相乗効果によって、世界中の情報や物、そしてお金、資本がグローバル化していく事態が起きました。ところがこの中にグローバル化できなかったものがあった。それは何かというと政治システムです。政治システムは国境の中に閉じていて、それぞれ別のロジックで動いてました。

経済とか情報がグローバル化して、世界全体で見ると格差が縮まったかもしれないけど、ある国の中だけで見ると、実は格差が広がっているということが起きたのです。そうすると何が起きるかというと、その国の中で国民が意思決定をするので、「こんなグローバル化はやめろ」という声が当然起きます。そのため政治システムはほとんどアップデートされなかった。むしろ後退していったという35年だったのです。

この問題を解決するためには、政治システム、社会のコアにあたるようなシステム、貨幣システム、富や貨幣、資本を移動させるようなシステム、こういったものを情報技術を使って、本質的にアップデートしなければならないと思います。この世界は関係性の網であると、つまり非常に複雑なネットワークで世界が結びついているということをまず伝えたいと思います。それにも関わらず、これを国境のようなものに単純化させていく力が働き続けているのです。なぜ世界は複雑なのに、それを単純化するような仕組み、力が働いているのかということを考えていきたいと思います。

太宰治自筆ノートの中にそのヒントが隠されていまして、「細胞文藝」とありますが、実はこの細胞というのがキーワードです。私たちここにいらっしゃる方々は多細胞生物です。解像度を上げていくと、皆さん一人ひとりの個体が、大体60兆個くらいの細胞です。一人ひとりは多細胞生物かもしれませんが、その中の細胞一個一個は単細胞です。それが集まって多細胞生物として生きているのです。

細胞から社会について考えることが、最初の重要なヒントになります。細胞の大きな性質は、膜をもっているということです。膜をもつことによって、内側と外側を分けることが可能になります。世界中に複雑な化学反応のネットワークがあるとします。生命の起源についてご存知の方は、RNAワールドという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、例えばそういう化学反応のネットワークがあると仮定します。しかし、これは膜がない状態です。ここに膜が生まれると内側と外側に分かれます。この内側を身体、外側を環境と言います。膜があることによって、内側と外側を分けることができるというのが非常に大きな膜の性質です。

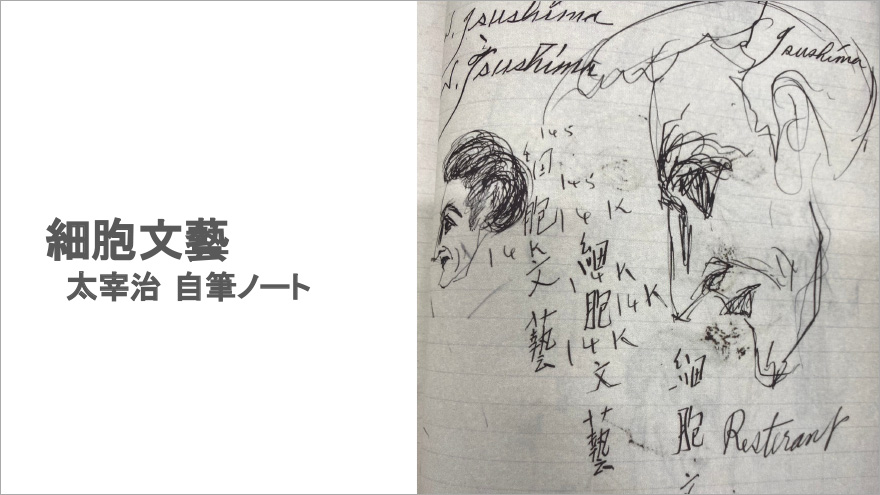

内側と外側を分けることができると一体何がいいのか。膜の内側に資源を囲い込むことが可能になります。化学反応のネットワークの中にこの資源があると、そのネットワークが維持しやすいような、安定的な化学反応のネットワークをその中につくり出すことができます。それを非常に簡単なモデルとして、50年前に表したのがフランシスコ・バレーラというチリの生物学者です。彼がSCL(Substrate-Catalyst-Link)モデルと呼ばれているコンピュータシミュレーションのモデル、いわゆる細胞のトイモデル、おもちゃのような簡単なコンピュータシミュレーションのモデルをつくりました。

本来細胞はたくさん物質があり、複雑ですけれども、単純化して考えたのです。そうするとsubstrate、catalyst、linkの3つしか物質が存在しない。それらが簡単な3つの化学反応しかしないモデルを考えましょう。そうすることで細胞のような膜が生まれてくることをコンピュータシミュレーションしたのです。重要なことは、その膜があることによって、その中に資源が、この場合はsubstrateが囲い込まれて、それによってまた細胞膜が維持されるということです。膜があることの利点は、膜を維持しやすくなるということです。

これが何の役に立っているのか、自己目的的なのではないか、と聞こえると思います。実際そうなんです。膜のもっている本質的で重要な性質というのは、膜自身が膜を維持する機能をもっているということです。これが自己維持機能をもっているということです。でもこれに似たようなことは細胞以外にも、世の中に存在するではありませんか。例えば、ある問題を解決しようとして組織をつくると、問題自体は解決したけれども、なぜか組織が自己維持的に、組織を維持するためだけに存続しているような状況を、目にしたことはありませんか。解決すべき問題はなくなったけれど、なぜか膜が維持されて組織を維持しなくてはいけないようなことがたくさん存在しませんか。これも組織の自己維持機能です。

こういったことが起きるのです。資源を囲い込んで、その存在自体を維持するようなことが社会にはたくさんあります。例えば、国家というのもそうです。資源を囲い込むことによって、国家自体を維持しているのです。もちろん、国民に何らかの福祉や教育を提供していますが、同時に、国家自体を維持することに莫大なリソースを使うのです。これが自己目的化です。

なぜ社会がこれだけ自己目的化するようなものを生み出してしまうのかというと、それはある種の原罪というもの、我々が細胞から始まっている、我々が細胞であるからです。皆さんは多細胞生物であって、単細胞ではないと思っていらっしゃるかもしれませんが、皆さん一個一個は単細胞です。構成されている一個一個の60兆個の細胞は単細胞です。それが集まって分業をして、役割を果たしている。あともうひとつ忘れてはならないのは、ここにいらっしゃる皆さんはパッと見た感じ、たかだか100歳以下の方が多いかなと思いますけれど、生まれてくるときはおそらく精子と卵子が受精して細胞分裂が始まっているので、年齢をさかのぼって、若くなっていくと、本当に単細胞だったのです。

皆さん忘れていませんか、単細胞だったこと。そこから2個に分かれ、4個に分かれてきました。このことは生きているとほぼ忘れていますが、人生の中では実際そうです。卵子がどこから来たのか、卵子を生み出しているお母さんも単細胞だったのです。それをずっと繰り返していくと、40億年前から、地球上の生命が生まれてから、繰り返し繰り返し分裂されていったものが、ここにいらっしゃる皆さんです。これはすごいことです。そのため、皆さんだいたい20歳くらいの方や、40歳くらいの方とかいらっしゃいますが、これからは、自分は20歳だと思わずに40億20歳だと思っていただいて結構です。

そういうふうに我々の生命は歴史を背負っていて、40億年の分裂の歴史が今、ここにいらっしゃる皆さんです。こういうものを背負っている以上、我々が細胞であるという事実から抜け出して社会を語ることができない。そのため、社会というものは資源を囲い込むのです。

この生命史の中に反復される膜と核があります。これは単細胞だった細胞膜の中に、資源を囲い込んでしまう機能が最初から含まれているのです。そして免疫も最初からあります。非常に複雑な免疫システムではなくても、その膜があることによって、この物質は通さない、この物質は通すということを通し、化学反応を守ります。そういう意味で、非常に原始的なメンバーシップとしての免疫の仕組みができています。

もちろんいきなりDNAから始まるわけではなく、RNAからかもしれませんが、核というものがあり、制御することができるようになっています。核というのは、いわゆる生物の中の核という意味だけでなく、もう少しメタフォリカルにお話すると、それは小自由度が大自由度を制御するという定義になります。世界はものすごく複雑です。細胞の中で行われている化学反応ネットワークもすごく複雑です。そうではありますが、あるRNAやDNAなりの遺伝子の情報を少しだけ、1ビットだけ変化させると、それによって非常に大きな全体に対しての変化が起きます。

だからよくDNAや遺伝子が生命の設計図だと言われるのです。これによって生体全体をコントロールできます。さらにそれが多細胞になり、多細胞になるだけではなくて、他の個体と相互対応することによって、他者という概念が生まれてくる。これは人間に特に強くなってきたものですが、他者を認識し、個体を認識してコミュニケーションをつくる。さらにその群れがどんどん大きくなり、社会を形成していくと国境や王という社会的な膜を見出すといったことが起きるのです。これは繰り返し、繰り返し、生命の歴史の中で反復的に起きてきたものです。

したがって生命から考えていく必要がある。そうすると認知限界にぶつかります。先ほど膜をつくると、内側を身体、外側を環境と呼ぶとお話しました。そのことによって複雑な世界というものを、生命は単細胞だと考えていただいていいのですが、複雑な外側の世界というものを何らかの形で認識して、例えば、こっちにエサがあるとエサの方向に行くとか、温度が熱いから細胞が涼しい方向に行くとか、という認知的な判断をしていかないといけないのです。そのときに世界の複雑さ全体を引き受けて、中で処理するわけにいかないのです。そんな計算能力は単細胞にはないのです。

皆さん人間ですから(細胞は)60兆個ありますけれど、それでも限界があります。これを認知限界といいます。つまり世界の複雑さと身体の中で処理できる情報には大きなギャップがあるということです。そのギャップにどう対応していくかというと、単純化するしかないのです。これが我々生命がもっている認知能力には限界があるということの一つの重要性です。

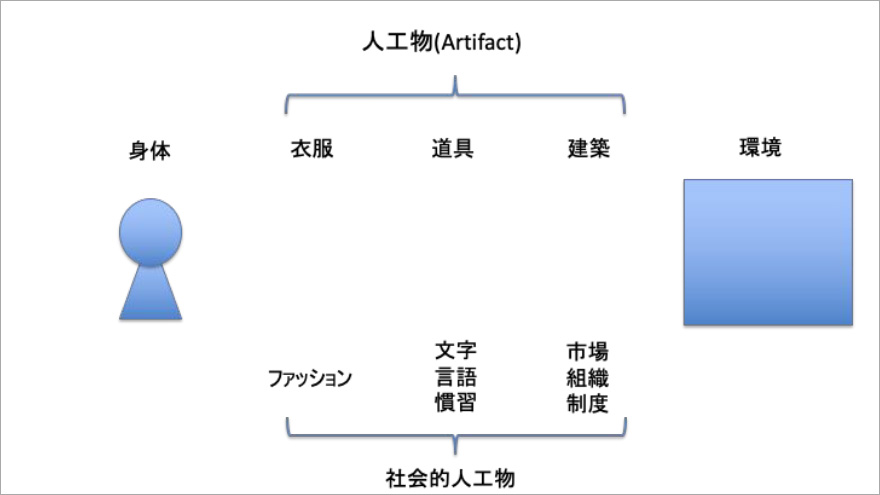

一方で、人間が生み出して認知限界を突破することができる一つの方法があります。それが人工物です。身体はできることが限られていて、環境は複雑です。この間に、人類は人工物を生み出すことによって、複雑さを飼いならそうとしてきたのです。例えば、服を着ることがそうです。私も今服を着ていますけれど、これはまさに身体の延長です。服を着ることによって、暖かいという効果もありますが、どんな服を着ているか、ファッションとして社会的な情報を出しています。なぜ鈴木健はこんな厚底の靴を履いているんだ、これはどういう意味なんだ、ファッションとしての意味をもつのです。

一方で、環境から来るのは建築です。自然環境にはもちろん、豊かな自然があげられますが、その中にこういう大きな建物を建てる、建築です。そこにこういう演台があり、椅子があり、演台に立つ人が一方的に喋り、椅子に着席している人たちは聞いている。これを宇宙人が見たら、すごい不思議な光景と捉えるかもしれません。こういった建築物をつくることによって複雑さというものを実は縮減させています。これが何もない環境に、いきなり100人くらい集まって、草っぱらにいたら収集がつかないけれども、こういう建築があることによって、コミュニケーションの仕方が整うのです。そうやって複雑さを減らしているのです。

もうひとつ、中間にあるのが道具です。例えば、文字や言語、慣習というものです。こういったものが上からは人工物、下からは社会的な人工物、つまり、コミュニケーションをして社会を円滑にするための人工物を、人間は次々と生み出してきました。そして現代のテクノロジーが可能にしているのは、この人工物自体が次の人工物を生み出す、ある種の連鎖反応です。それによって、ものすごい勢いでテクノロジーが発展しているのです。これを使うことによって、さっきお話した複雑さをどれくらい飼い慣らしていくことができるのかが、我々人類には問われています。

この本は5部から成り立っていますが、今お話したのは1部の内容です。このペースで話しませんので安心してください。ここからは飛ばしていきます。そうするとコンピュータのようなテクノロジーを使い、どうやって社会のコアシステムをアップデートしていくのか。例えば、貨幣システムはどうだろう。投票システムはどうだろう。法律のシステムはどうだろう。こういったものをアップデートしていきたい。

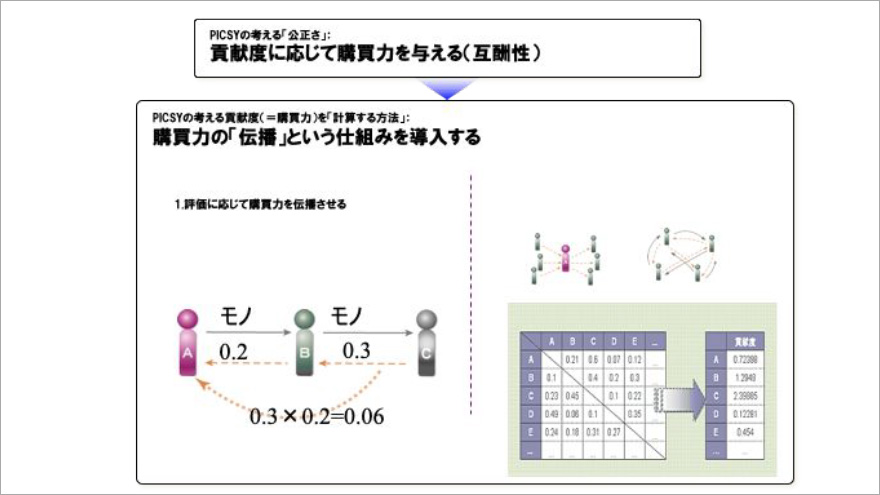

新しい貨幣システムについて考えてみましょう。もっとネットワークとして機能するような貨幣システムがつくれないものか。私は2000年に「PICSY」という貨幣システムを思いつきました。どういうものかというと、普通の貨幣システム、極端な仮の例として、悪い医者は病気の患者がいると、どんどん薬をのみなさいと(薬の服用を)勧めますが、治療を行わないので患者の病気は全く治らない。良い医者は治療を行うので、病気が治り患者が医者のところへ来なくなり、儲からない。

そこでPICSYを導入するとどうなるかというと、治療した患者の収入が伝播して戻ってきます。治療行為が投資に近い行為なので、患者が病院で寝ていると、収入がどんどん下がっていく。逆に元気になると、どんどん上がっていく。そのようにして病院も大きくなっていく。あくまでも医者の例で、説明していますけれども、これを世の中における全ての取引を投資として扱うことができれば、ありとあらゆる労働が実は投資である、原物出資であるというネットワーク型の貨幣システムがつくれるのではないか。

例えば、AさんとBさんがものを取引する、BさんとCさんが取引する、そうすると価値が逆に伝播していきます。3人しかいないのですごく簡単なんですけれども、これが100万人いたらどう計算するのか。とりあえず、行列計算という方法を使って、固有ベクトルを求めることで、その社会全体での貢献度を計算することができる。これを貨幣システムとして使えないかということを提案したのです。

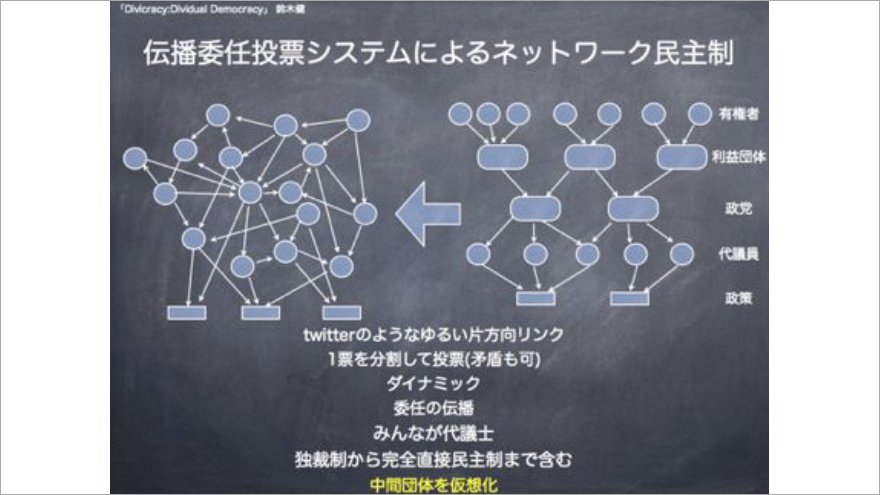

他にも投票システムを考えることができます。今の社会は、ある政策を選ぶときに代議士を選んで、その代議士が国会で投票しますが、その間に政党があって政党を選んでいます。さらにその政党を支持している利益団体があって、利益団体に所属していたり、サポートしたりというふうに複雑なレイヤー構造になっています。もっとダイナミックに、特定の利益団体だとか、政党に依存しないような形で自分の票を預けられた方がいいんじゃないか、そういう投票システムがもしかしたらできるのではないかと考えました。

こういうことを実装するのです。一人一票をもっているときに、あるひとりの人や一つの政策に委任するのではなく、一票を分割して、「私はこっちの方もいいかなと思っているけれど、ちょっとこっちにも惹かれるんだよね」と悩みます。そのときにその比率で投票できたらどうでしょう。どちらかに決めなきゃいけないというプレッシャーから解放されるのです。どちらかに決めなきゃいけないのはつらいですね。

よく考えたら、皆さんは60兆個の細胞からできているのです。脳の中でいろんな意思決定をするときに、細胞のこちらでは賛成しているけれど、こちらにも共感するという葛藤が起きています。それをあなたは「どっちなんだ」「どっちの敵なんだ」「どっちの味方なんだ」ということをいわれないで済む投票システムをつくったら、民主主義は変わるのではないかと思います。これを分割できるという意味で、ディビジュアル(dividual)という言葉を使っています。

もともと個人というものは分割できないのです。なぜ分割できないのかというと、インディビジュアル(individual)という英語は、否定の接頭語の「イン(in)」と「ディビジュアル(dividual)分割」という意味を合体させて、インディビジュアルです。個人とは、非分割という意味です。これを分割できるようになると分人ということになりますが、そういう民主主義はできないだろうか、と提案しています。

次に、法システムです。法治システムというのも、すごくイノベーションの余地があります。私がこの本で提案したCyberLangという契約は自動実行できる仕組みで、この本を出版した次の年にEthereumというものが発表されて、実際にスマートコントラクト、つまり契約を自動実行できるサービスが開発され始めました。このスマートコントラクトはまだいろいろ限界がありますが、基本的には近い発想です。

契約は、契約後にその内容が自動的に実行されることはありません。契約したものは誰かが動いて働かないと実行されないのですが、それが自動実行されるような社会になったら、もっとコンピュータが契約の内容に介入できるようになるのです。

それによって、この社会、国をつくっている最も基盤となるような社会契約論という思想がありますが、これ自体を置き換えることができないかというのが、法制的社会契約論です。この中で社会契約したことがある人はいるでしょうか?いないです。社会契約したことがある人は人類の中にほぼいなくて、メイフラワー号というヨーロッパからアメリカ大陸に向かった船の上で、1620年に40人くらいの少数の人たちで、「こうして社会を治めましょう」という社会契約を交わしました。これがメイフラワー誓約というものですが、人類の中で、こういう社会契約の経験がある人が少数いるだけで、今の近代国家に生きているほとんどの人は、社会契約の経験はありません。

だけどそれをあるものと仮定して社会が成立している。そこでそれをあるものと仮定するのではなく、実際に契約できるようにしてしまったらどうだ、ということを考えます。

このことに限定されないのですが、このような本格的な社会システムのアップデートというものが、どれくらいの時間軸を必要とするのかというと、おおよそ300年くらいはかかるだろうと考えます。ですから300年後の読者に向けて、書いていかなくてはいけないと思っています。

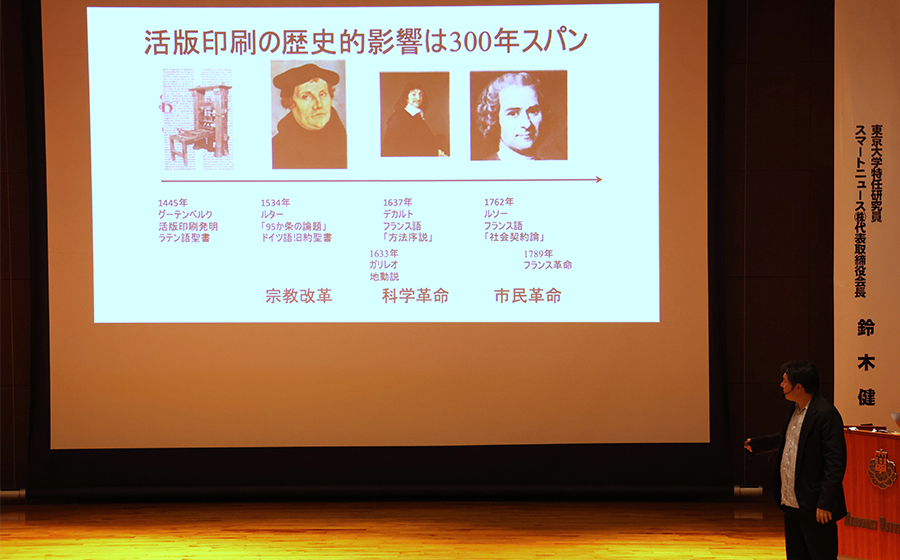

ではなぜ300年なのかというと、グーテンベルクが活版印刷を発明したのが、だいたい1450年前後で、これによってさまざまな近代化の革命が起きました。例えば、宗教改革です。ルターの宗教改革がありますけれど、彼は95か条の論題を配って、旧来的な教会がやってきたことを糾弾しました。それは活版印刷を使って、印刷物を配ることによって実現しました。それまでラテン語で書かれていた聖書、ごく一部の聖職者だけが読むことができた図書館や教会の中にあった聖書が、教会を通さずに、直接ドイツ語という日常言語で読めるように翻訳されました。これによってドイツ語さえ読めれば、一般の人たちが、神様の言葉を理解することができるようになったのです。これがプロテスタントという考えで、これが宗教改革です。

科学革命もそうです。科学者というのは1800年代の概念で、それまでの時代に存在しなかった。科学者が何をやっていたかというと、手紙を書いて送ったり、10年に1冊のペースで本を書いて、小部数印刷されたものが各国に渡って読まれるなど、非常に遅いサイクルで知の情報が伝搬していたのです。それが科学革命の動きにより、論文誌ができ、科学的な成果が非常に速い速度でコミュニティの中に伝わるようになったのです。まさに今日は大学出版の話で、そういうものを担われているのです。

そして市民革命です。市民革命はルソーがフランス語で『社会契約論』を書き、フランス革命が1789年に起こりますが、ここに至るまで大体300年くらいかかっています。そのため、これぐらいかかるだろうと考えています。

どうして300年もかかるのか。テクノロジーがどんなに速くなっても、あまり変わらないものがあります。人間の寿命です。テクノロジーが速くなっても、人間が新しいテクノロジーに適応していくスピードには限界があります。そうすると数十年で大きな変化は起きないかもしれない。けれども数百年単位では、こういう非常に大きなテクノロジーの変化が、社会システムを変えることは起こり得ると思います。

昔は物理的に力が強く、武器をうまく使える軍人が影響力や力をもっていた。これが活版印刷の力によって、文章を書くのがうまい、人を説得できるような文章を書く人たちが力をもつようになったのです。まさに「ペンは剣よりも強し」という時代が訪れたのですが、これからの時代はどうなるかというと、コードを書く人、プログラミングをする人、エンジニアが力をもつ、そういう時代になりつつあります。うすうす皆さん、そうなっていると気づき始めていると思います。知らないうちに世の中で使われている、すごく便利なサービスを使っていると、だんだんとそれに依存していって抜け出せなくなり、気がついたら、シリコンバレーのエンジニアがつくったサービスの手の上で、踊らされているのではないかという状況になっていますよね。

実際にそういうことが起きています。だんだんとパワーシフトが起きている。「剣」の時代から「ペン」の時代、そして「ペン」の時代から「コード」の時代への移行が今起きているのです。

その時に考えなければいけないのは、今までは「文武両道」といっていたけれども、それだけではなく、新しいメディアをつくっていく、つくり出していく、クリエイトしていく人たちの力が、これからどんどん強くなっていくということです。「文武創」この3つがおそらくキーになっていくだろうと思います。

それがバラバラではなくて、おそらく相互作用して関係性をもちながら動いていくような社会になっていくだろう。もちろん、これからは創をつくり出すエンジニア、クリエイターの人たちがものすごく力を得て、相対的に文武の方は弱くなっていきます。これは起こり得ることです。でも一方で、私はやはり文の部分、文章を書くといったことにできることがまだある、それは必要であると強く信じているから、本を書いているのです。もしそうでなかったらコードしか書かないです。だけど本を書くことに非常に重要な価値があると信じているから、本を書いたり、こうして講演を行っています。

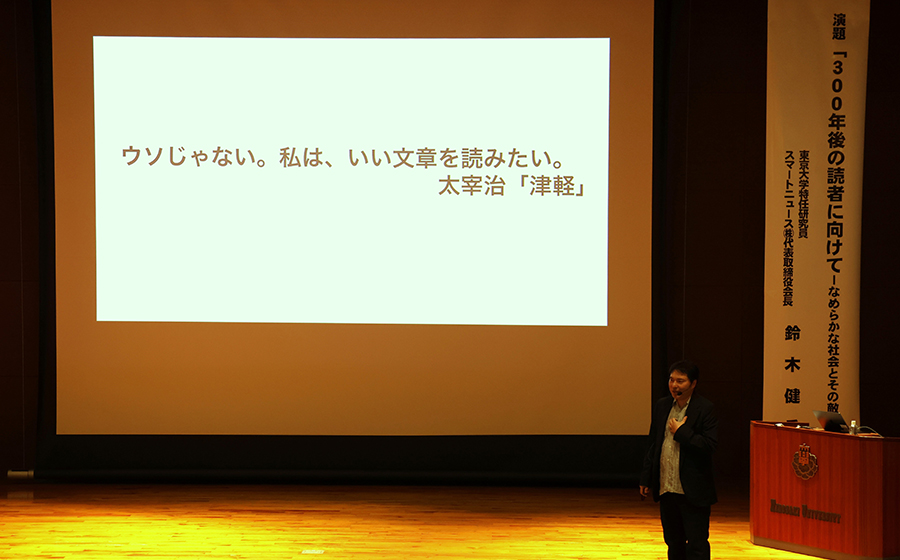

太宰治の「嘘じゃない。私はいい文章を読みたい」。本当にそう思います。いい文章を読みたい。そのいい文章を読んだときに動かされる気持ちの変化、揺れ、揺らぎ。これはおそらくコードだけでは、つくれないものがある。それが人の心を動かすと信じるから、逆に言うとそれは動かされた経験がある、いい文章を読んだときに何か心が動いた経験があるからこそ、次に自分が書いた文章でもそれが起きるかもしれないと信じられる理由です。

私は読書が大好きで、非常にたくさんの本を読んできたのですけれども、読み方のスタイルの一つとして大きいのは、熟読です。一冊の本を非常にゆっくりと読む。大学時代に近代の、先ほど言及したルソーも含め、哲学書を読みました。これは決して「いっぱい」読んだわけじゃなく、一冊の本を本当にゆっくり読む。一行一行読んで、その一行の中で一時間考え込む、そういう読み方をしました。もはや熟読というよりは、本を読むことについて考えているだけのような、読んですらいないような。そしてそこから戻ってくるとまた本の世界に入って、一行読む。そういう読み方ですね。本を読むというよりは、もはや先人の哲学者たちと時と場所を越えて対話をしている、死者と対話をしている、そういった感じの読み方をします。大学院生になって数学の本を読むと、本当に1ページ1時間、2時間かかったりしますけれども、熟読しないとわからない。これは特に哲学書とか数学の読書でよく耳にしますが、本当に熟読しないとわからないのです。これをすることによって本に書かれた内容で、著者と対話をする、そしてそれを血肉にする、そういうことができるようになります。

そして熟読だけではなくて重要なのは多読、速読です。自分が本当に読みたい本を熟読するだけだと、人生は終わってしまいます。図書館にどれだけ本があるんだと。そうするとちょっとこれは熟読するのは無理だなという本は、とにかく速読する。

本当にいろんな分野の本が図書館には所蔵されています。私は大学の図書館を最初に訪れたときに、「人生でこれだけの本を読むのは無理だな」と思いました。気づくのが遅いだろうと思いましたが、でも本棚の表紙のカバーを拾い読みすることであれば、人生の中でおそらくできると思います。だからずっと、(厳密にいうと)ずっとではないですが、図書館の中にこもって、本の背表紙カバーを読んでいました。これが究極の速読です。

そうすると世の中のどういう人が、どういうことに興味をもっているかということは分かってきます。全く興味のない本をパッと手に取って、ペラペラとめくって読みます。「こんな分野があるんだ」ということを学びます。そうすると自分の脳の中のネットワークが繋がってくるのです。

これは例えばビジネス書を読むときも同じで、ビジネス書をさっきお話しましたように、1ページ1時間かけて読む人はいないと思います。速読でいいのです。この本の中でこういうことが書いてあるということを、全部を読まなくてもなんとなく理解する、全体を把握する。こういった読み方をしていました。

もう一つ、すごく大事な読み方がありまして、私が大好きな「積読(つんどく)」です。頷いている方がたくさんいらっしゃいます。積読主義者が会場にたくさんいるのだと思いますけど、積読最高ですよね。

罪悪感に苛まれながら(本を)見る。本を買ってきます。本屋、生協、Amazonなどで買って、「これ面白そうだな」と思いながらも、手元に置いたら読まないでそのままにしておく。これはもう本当に最高の読書です。積んでおくだけで実は読書しているんです。読んでいないけど読書しているんです。それはどこか無意識のうちに他の内容とつながっています。そしてその本は、いつか開かれる日を待っています。だからぜひたくさん積読してください。

そして積読がもうひとつ重要なことは、これは読まないけれども購入されるので、出版業界を支えることになります。ですからぜひ皆さん、積読でいいので、大学出版会の本もたくさん積読していただきたいです。いつかそれが開かれる日が来ます。それはもしかしたらあなたじゃないかもしれない。誰か知り合いかもしれない、友達かもしれない。それでいいんです。世の中に、本の種を散種しましょう。こうやっていつかつながってくる、関係性がつながってきて、脳の中で意味がつけられてくる瞬間というのが来るのです。

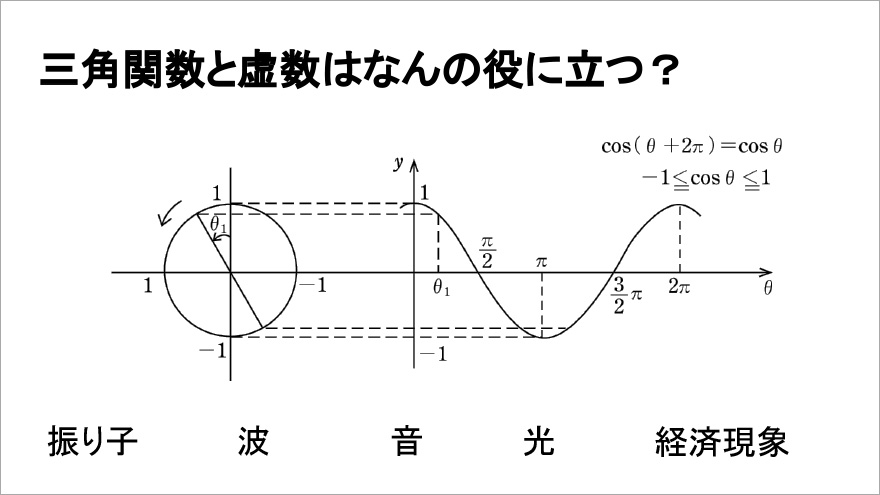

なぜなら、世界は関係性の網でできているからです。この「関係性の網」について、私の経験からお話しすると、高校時代に数学で三角関数を習いました。サイン・コサイン・タンジェントです。現役の学生さんは忘れていないかもしれませんけども、もう忘れたという方がたくさんいらっしゃると思います。

それから虚数iというものを習いましたよね。「iを2乗すると-1です。何だこれは?」というような内容を習いましたよね。これが何の役に立つのか。正直当時の高校の先生は全くそれを教えてくれなかった。

けれど、実はすごく役に立っています。例えば振り子。振り子の運動を記述するのに三角関数を使います。波を記述するのにも使われています。音は空気の振動ですから、これを記述するのにも三角関数を使います。光もそうです。光は電磁波なので三角関数を使います。この辺は全部物理です。それから経済現象の記述に関しても、経済は波なので三角関数を使います。実はありとあらゆるものは、フーリエ変換を使うと三角関数に落とすことができます。そういう意味で、(三角関数は)かなり万能な道具ですが、これだけのことができてすごいということを誰も教えてくれなかった。

大学に入学して、物理や経済の勉強をして、3年後ぐらいにようやく「あっ、ここで使うのか」というようにつながるのです。もっと早く教えてくれればよかったのにと思いますよね。そういう教え方というのは、数学は数学、理科は理科、国語は国語という分け方をしていると、全く分からないけれども、(私たちは)先生が言っているから勉強しなくてはいけないというふうになります。

ところが学問というのは、実際には複雑に絡み合った知のネットワークです。もちろん専門分野はありますが、本当にありとあらゆることが結びついている。

これをなんとか表現できるようにしたいと思って、大学4年生のときに休学して、インターネットの先ほどお話したような、いわゆるウェブ(ウェブというのは「蜘蛛の巣」のことをいいます)、蜘蛛の巣のような知のネットワークをつくろう、それを教科書のコンテンツでつくろう、蜘蛛の巣のようなリンク構造をもつ教科書があれば、私が苦労したことでみんなが苦労しなくて済むんじゃないかと思い、それをつくろうとして1年休学して、挑戦しました。

当時はまだ技術ができていなかったのでうまくいきませんでした。私は1996年頃に、このことに挑戦しましたが、その後2000年くらいに、(皆さんご存知の)Wikipediaが登場しました。Wikipediaというのはまさに知のネットワーク。クリックすると全然関係ないところに連れていかれます。フラフラと全然関係ないページを徘徊してしまうことが起きます。まさにこのような体験を今できるようになっていますが、そういうものを(大学4年生の時に)つくろうとしたのです。

このウェブのWikipediaのようなリンク構造のあるコンテンツ、インターネットのコンテンツを生み出す元祖となった研究者がいます。それがヴァネヴァー・ブッシュという科学者で、1945年にヴァネヴァー・ブッシュが「As We May Think」、私たちが考えておくべきことという論文が『The Atlantic Monthly』という月刊誌の形で出版されています。

ここで提唱したシステムはMEMEX(MEMory EXtender)と呼ばれていて、コンピュータサイエンスの世界では、ハイパーテキストもしくはハイパーメディアの元祖ともいいます。このヴァネヴァー・ブッシュがどういう人かというと、もともとはアナログ計算機の専門家で、MITの副学長だったときに、太平洋戦争が始まり、アメリカ政府全体の科学者のすべての取りまとめを、総責任者として科学予算、当時の原爆のマンハッタン計画も含む、ありとあらゆるアメリカの戦時における科学者の研究の意思決定をした人、オッペンハイマーの上司のような人です。

彼のもとにはアメリカ中の科学者、超一流の科学者たちから、「こういうプロジェクトをやりたい」、「こういう進捗だ」など、予算も含めてすさまじい量のレポートが上がってきた。それを全部紙で処理していました。これだけ優秀な人だが、「限界だ。俺の認知限界を超えた。こんな情報処理の仕方はもうやっていられないから、人間が考えるような情報処理を機械でつくったらどうか」と考えたのです。

当時、アメリカの優秀な科学者は、原爆をつくったり、弾道計算をしたり、戦争のために駆り出されていました。その後平和になりました。平和になったときに、科学者が次に取り組むべき問題は何かを提示しよう、それはこういう問題であると。

実際にヴァネヴァー・ブッシュが書いた論文の中で、どういうものが提案されているかというと、いわゆるハイパーテキスト的な情報の仕組みを、当時ソフトウェアではなく、ハードウェアで検証しました。Wikipediaの元になるような概念も提示されています。それから最近のApple Vision Pro、Oculus、そういうオーギュメンテッドリアリティのデバイスです。メガネがついていて、カメラを撮って、情報をレコード、自動的に記録して、それがハイパーリンクでつながっていくような、そういったオーギュメンテッドリアリティのアイデアも提案されています。

それだけではなく、ブレインマシンインターフェースといわれているような概念も、この論文の中で提示されています。これは何かというと、機械と脳を直接接続しようというものです。物理デバイスではなくて、直接脳と接続すれば、情報処理がかなり速いのでは、というようなことも既に提案されています。

ではなぜヴァネヴァー・ブッシュは、こういったネットワーク型に知をまとめていく仕組みを考えたのか。それは我々の脳がネットワークだからです。階層構造であったり、サイロ化した知というもの、人間の脳は実際にはそのように情報処理をしていない。1930~1940年代に初めて、人間の脳の仕組みが次第に分かってきて、そういった知見が得られるようになりました。それを受けて「人間の脳は神経回路のネットワークだ。それなら情報のストアリングの仕方、アクセスの仕方も、ネットワーク型にした方がいいじゃないか」と。だから「As We May Think」というタイトルになったわけです。

そうすると自然な発想として、つまり人間の脳は、神経回路で、ニューラルネットワーク、複雑な関係性をそのまま入れることができるのがあるべき姿ということになります。

今、生成AIというものが非常に流行しています。そこで使われているものは、人間の脳のニューラルネットワークではなくて、人工ニューラルネットワークと呼ばれる、人間の脳の神経回路を模した数学モデルです。私は大学院の時(1990年代)、最初は、そのニューラルネットワークを研究していましたが、途中で社会システムの研究、ネットワークの研究に変更しました。

皆さんのなかで、ChatGPTを使ったことのある人、どれくらいいますか? 6割くらいですね。ChatGPT、知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、チャット形式でいろいろな質問をすると答えてくれます。優秀な秘書、アシスタントのように答えてくれます。つい最近のモデルだと、本当に司法試験に合格します。しかもトップ10%で合格、というようなことが起きています。

そういったニューラルネットワークのモデルが、既に生まれているのです。これは大規模言語モデルというのですが、大規模言語モデルの登場によって、今までは個別のタスクを解くことしかできなかった人工知能が、非常に汎用的な、ありとあらゆる問題について答えを出すことができるくらいまでになってきています。

もちろんまだ限界はありますが、かなりのスピードで進展しています。大体2、3年前のバージョンでは高校生レベルの知能だったものが、約1年半前には大学生レベルに、つい最近では大学院生レベルです。専門家レベルにはあと3、4年ほどで到達すると思います。

こういったものも使っていかないと、むしろ研究もできないという時代に来ています。このAIが非常に強力な道具として生まれてきているのですが、これ自体もニューラルネットワーク、つまりネットワーク構造の人間の脳のニューロンという神経細胞を模した数学モデルを、非常に大量のコンピューティングリソースを使って、非常に大量のデータを学習させることによってできるようになっています。

(費用についてですが)最新のモデルですと、1回の学習に大体100億円から数百億円くらいかかります。最大規模のものでそれくらいです。これを何度も計算するわけにはいかないので、最高性能のものが今、市場に投入されているという状態です。

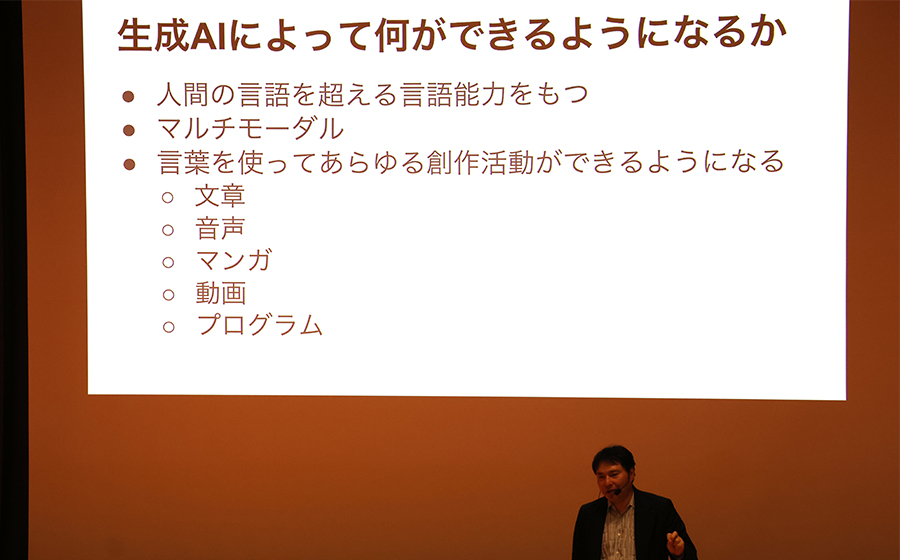

生成AIは何ができるのか。人間の言語を超える言語能力をもっています。生成AI、LLM(Large Language Models)は、人間の言語に特化したルートはほぼありません。トークナイザーというトークン化することだけで、人間の言語とコンピュータの中の信号をマッチングさせる。それ以外のところは全て汎用的なテクノロジーで、人間の言語に依存するところはないのです。

したがって、これは人間の言語以外にも使えるはずです。それをやっていないだけで、例えば、生物や動物の言語などに使われてもおかしくないのです。DNAとかRNAみたいなものも、もしかしたらLLMによって何か分かってくるかもしれないのです。つまりアーキテクチャ的に、人間の言語に特化した部分ってほとんどないのです。

これを使うと人間の言語を超えるような複雑なコミュニケーション、例えば森の中の生態システム全体が今何をやっているのか、というようなことも分かるようになるかもしれない。

ところがそれを人間の言語に翻訳してくれといって翻訳されても、実際のところは人間の言語じゃないので分からないのです。そういったこともできるかもしれないし、犬や猫と会話ができるようになるかもしれない、そういう時代が来ている。

ただ、今の生成AI、ラージ・ランゲージ・モデル(Large Language Models)の中でできないことがあります。それは何かというと、生成AI、ラージ・ランゲージ・モデルが学習しているデータは、基本的にすべて人間が書いた文章を元に学習している。つまり人間が文章を書いていることが、その正しさを保証しています。その後のプロセスは人間が介入しなくていいのですが、学習データは人間が書いている。これを機械が生成した言葉を入れると、学習の質が下がることが報告されています。

ですから我々が文章を書くと、OpenAIとかAIの性能をどんどん上げているということになりますので、これから弘前大学出版会もAIの肥やしになってしまう可能性があるのです。

それによって何が起きているかというと、出版業界が大きく割れていて、「このままでいいのか」という話になっています。一部の出版社、例えばThe New York Timesは、OpenAIと完全に対決していて訴訟になっています。一方では、「提携しないといけない。これは次世代なんだから協力しよう」といって、AP通信やニュース・コーポレーションは、OpenAIと提携しています。

このように、データは人間がつくる。そうしないと質が上がらないからです。例えば、「太宰風の文章を書いてください」とお願いする。太宰の文章が学習データに入っていれば、太宰風の文章を出しますけど、入っていなかったら出せないわけですね。

人間が身体をもち、日々の暮らしの中で感じたこと、考えたことが、最終的に文章になり、それを(AIが)学習しているのです。AIそのものは身体性をもっていません。人間の身体を借りているんですね。世界中で何億人もの人たちが書いている文章があります。それはウェブの中から出てくるかもしれない、特許データかもしれない、学術論文かもしれない、過去の古典かもしれない。そういった文章を全部食べて学習している。なぜそういう文章が書けるのかといえば、身体性をもった人間が環境と相互作用して書いているからです。何かを食べて「おいしいな」と感じる。食べるためには身体が必要ですよね。味覚が必要ですよね。「このラーメンおいしいな。中みそ(※弘前市内に2024年8月まであった中三百貨店、地下食堂で提供されていたみそラーメンのこと。通称:なかみそ)うまいな。ソウルフードだな」と思いながら食べるからです。

それも文章があるから、「ラーメンってこういう味がするんだな」ということを生成できるのです。AI自体は身体をもっていないので、身体性を持った気づき、感情、そういうものがある「ふり」はしても、実際にはできないのです。原理的に不可能です。将来的にロボットができて、味覚をもったりすれば、もしかしたら「ラーメンの味はおいしいな」というかもしれないですけれど、そうはなっていないのです。

これからAIがどんどん人の仕事を奪っていくなかで、人間ができることで一番重要な価値は何かというと、身体をもって、動いて、触って、感じて、何かの気づきを得ることです。それはAIができることの限界を押し広げます。

私自身、もともとそういう考え方ではあるのですが、世界中のいろいろなところで、いろいろな人たちと話をすることを大切にしています。ニュースアプリの会社を経営していますが、アメリカの今の社会の分断の状況を理解するのに、スマートニュースだけ見ていても分からない。やっぱり自分で直接出かけて行って話さないといけない。

(動画を流す)

アメリカのいろいろな州にも行きました。例えば、田舎町で、家がほとんど見当たらない、隣家まで1キロくらいあるような、ウィスコンシン州でいろいろな人に会って、話を聞いたりもします。これは都会に来てもらって話を聞くのとは全然違います。聞ける話が、感じるものが、その場所に行かないとわからない気づきがたくさんあるのです。

だから私はオンラインではなく、弘前に来ました。やっぱりそこで感じられるもの、得られるものがすごくあるからです。これは人間にしかできないことです。世界は関係性の網である。脳の中も関係性の網ですが、身体を通じて世界全体と触れ合っていくことも関係性の網なのです。

ぜひこの素晴らしい弘前の町を堪能しながら、世界中のいろいろなところを飛び回って、刺激を浴びて、新しい知というものを生み出していただきたいと願っています。私からの話は以上です。どうもありがとうございました。

──鈴木さんどうもありがとうございました。(ここからは講演会前の事前質問を、講演中にアプリを使って会場から寄せられた質問にお答えいただいた)先ほど良い文章を読みたいという太宰の言葉もありましたけれども、生成AIが文章を、さらに小説も書いたりしている中で、人間の考えや心情を生成AIに覚えさせることはとても怖い気がするというご意見がありました。そういうことも踏まえて、この生成AIが社会をどのように変えていくのかについて、鈴木さんのお考えを教えていただければと思います。

A:非常に大きな限界と可能性をもっているところだと思います。今ご質問にありましたように、既に芥川賞作家がAIを使って小説も書いている。一部使っているということですが、全体を通してAIを使って書かれた小説が生まれているのではないか、と思います。おそらく、AIを使って素晴らしい小説を書くことはできます。既にそういった実験は行われているし、これからもっと質が良くなっていくと予測しています。

一方で、まだ身体性をもっていない生成AIは、人間がもっている違和感であるとか、変な感覚を突くような文章というものはつくれない。模範解答的、最大公約数的な文章になりがちです。作家の仕事とか文学者の仕事というのは、未だ言葉になっていない感覚を言葉にすることです。

人々はそれを読んだとき、まだ言葉になっていない感覚だから、「ああ、そういうことだったな」、「自分のもっている言葉になっていない違和感をこの人が言語化してくれた」、「ああ、そういう感覚だったのか」と思って、驚くのです。それは、本当に美しいものを見たら、美しいということだったりもしますが、もしかしたら自分の中にある闇かもしれない。その闇の感覚みたいなものを言葉にしてくれているからかもしれないですよね。

そういった言葉になっていないものを言葉にすることが、作家の仕事です。こういうのはまだ(生成AIには)できない。ただ、文章を書くことによって、ありとあらゆるコンテンツを生み出すことができるようになっています。例えば、今ですと小説を映像化するときに、膨大なお金がかかります。映画化するにしても、ドラマ化するにしても。けれども、これからは小説家がスタジオに依頼するのではなく、自分で映画をつくれるようになっていきます。

漫画をつくるときに、漫画を描きたい人が絵を描けなくてもいい。シナリオやセリフを書くと、漫画を描ける時代が来るかもしれないです。そういったことは極めて近い将来、おそらく3~5年ぐらいでできることです。もう一部では既に行われています。

こういうことが起きることで、今までできなかったことができるようになってくる。昔は絵を描けないと、風景を記録できなかったけれど、皆さんスマホでパシャパシャ写真を撮っています。写真というメディアが現れたことによって、絵はどうなったかというと、写実的に絵を描くことの意味が、それほどでもなくなってしまう。むしろ写実性ではなく抽象画とか、それ自体が何らかの言葉にできない、写真にできない概念を支えるために、絵が描かれるようになったのです。

一方で写真は芸術として残っています。ですから、道具を使うことによって、われわれのクリエイティビティが拡張していく、というふうにポジティブに捉えればいいと思います。AIを恐れるのではなく、それが新しい才能の開花、新しいクリエイティビティを生み出していく、きっかけになると思います。

もう一つとしては恐怖感です。AIは怖いですよね。新しいものがでてくると怖い、当然のことです。古代の哲学者たちも、例えば文章を書くことは、よろしくないのではと考えていました。音声でこうして対話をすることこそがコミュニケーションとしては最善であり、文章を書くことは音声がもっている非常に高い能力、音声言語を捨てることになるから、これでは哲学はできない、文章なんか書くなといっていた人たちもいました。

でもそれにはやはり使い分けが必要で、文章を書くことの価値もある。いろいろな新しいメディアが出てくるときに、怖がるのは当然のことだと思いますが、それを咀嚼して、使い方の両面(良い面・悪い面)を見出していくのに、だいぶ時間がかかると思います。それは数年ではなく、AIの進化について我々がどうそれを使っていくのかということにも時間がかかるので、何十年もかけて、適応していく必要があるだろうと思います。

──人の心や感情は、ある意味個人情報ですが、そういうことを生成AIが学習することへの恐怖があるとのご質問です。そのことについて、どのように捉えていらっしゃいますか?

A:既に今、皆さんLINEで相当なメッセージを送っていらっしゃいます。多分いろんな心の情報を送っているのではないでしょうか。そういう意味でいうとシステム側としては、エンドトゥーエンドで既に暗号化しています。問題は、自分が出したものをAIの学習データに入れるべきなのか、入れるべきじゃないのか。これは個人が選択できるようにするということだと思います。

そのため、サービス側、オープンエンドのような会社が自動的に全てを取り込んで、これはもう学習させないでください、これは学習させていいです、ということをきちんと選択できるようにすることがすごく大事です。当然、使っても暗号化されて再利用されないというような、プライバシーに配慮された状況にしないと、皆さんも怖いから使わないと思います。そういう暗号化された中でAIを使っていく時代がおそらく来るだろうと思います。

──いいね!が多い質問です。「義務教育の間は色々な個性が平等に扱われてきたと思っていたが、就職活動をしたり、社会に出る時に、成果が出る個性は評価されるけれども成果が出ない個性は評価されない。また、成果が出ない個性は集団内で浮いていると、扱われるということに気づいた。日本の義務教育では、これまでずっと平等性を重視してきたのに、いざ社会に出る時には全然違う扱いを受ける。そうであるなら、そのことを前から教えてほしかったと感じるのですが、このことをどのように捉えればよいのでしょうか」。

A:このことにはおそらく二つ問題があって、一つは日本の教育における平等主義みたいなものの弊害が出ていると思います。これはどこから来ているかというと、おそらく明治の頃に国民を教育する学校において、教育とは、農村部出身者を優秀な工場労働者に育てる、富国強兵政策で軍人を育てる、兵隊をつくる、それから優秀な官僚を育てる、とこういったことを基本的な目的として、小中高大というものがつくられていったからだと考えられます。

そういう目的の教育をしてきた結果だと思います。ただ考えられることとしては、おそらく日本の場合、そういった教育が行われてきたにもかかわらず、日本という国がもっている文化的レベルが歴史的にものすごく高いので、そういう教育とは無関係に、ある程度蓄積されていた教養レベルのようなものが存在し、クリエイティビティが発揮されていったということだと思います。

戦後になって、平等というものが特に重要視されるようになって、軍隊教育のようなものが少し減っていったけれども、それでもなぜ「気をつけ、前にならえ」なのか、よく分からないですよね。そういうものがまだ残っているんです。この平等性を重要視する原因は何かというと、それを評価する人に評価能力がないということだと思います。

つまり、これが素晴らしいものであるという評価ができないので、評価基準を均一化して、それによって採点する、評価する、というのが一番簡単なのです。自分はこの人を評価する、この仕事を評価する、というリスクを取らない。リスクを取りたくないから、リスクを取らないように評価していく、という仕組みになるのです。むしろそれでいいというような社会になっていることがおそらく、経緯として挙げられます。

そういった中で、もう一つ、教育を見てみると、海外、(いわゆる)先進国では、記憶に頼った教育というのはほぼなくなっています。何をつくれるのか、何とコラボレーションできるのか、アウトプット重視の教育に今かなりシフトしていますが、日本はいまだに暗記重視、記憶重視のテストでどうするか、というような採点をしている。

これは学歴社会の中で、終身雇用一括採用が前提になっている場合は機能していたものの、正直なところ、世界全体における日本の競争力が非常に下がってしまい、まったくグローバルな水準で戦うことができない状態になっています。でもそういう教育にもかかわらず、突然変異的にグローバルな世界で戦える人材が出てきます。教育とは無関係に、それは一定で出現するのですが、教育ではそれはできないということです。

私はシリコンバレーで世界中から集まってくる人たちと仕事をしていますが、成果を出せる個性というのは結局、評価されるように個性を出すことを、徹底的にトレーニングさせられているのです。これは才能ではない。トレーニングできるものであるという考え方があって、トレーニングによって誰もが成果を出せるような個性を生み出せるという考え方です。

これは私が目にする度に真実だと思っていることです。実際、トレーニングである程度までは可能です。ただ、トレーニングでつくられていく個性が何であるのか。本当に交換不可能なものか、価値をもっているのかというと、それには私は疑問があって、むしろ成果の出せない個性の方が価値は高くなると思っています。

成果のためではない個性というものこそが、人間がもっている価値の本質で、だけど、それだけでは生きていけないから、きちんと成果が出せる個性も身につけていく必要があるわけです。しかしながら、真の力というものは、潜在的な個性の方にこそ私は存在すると思っています。日本の文化が素晴らしいから、教育に関係なく、そういう個性をもっている異能の人たちがたくさんいると私は思っていて、成果の出せる個性と(潜在的な個性)二つの個性が組み合わさったときに、ものすごいインパクトを与えるようになるのではないかと思っています。ただ、どちらかではなくて、両方大事であると思っています。

──ご講演の中の文武創の創においては、そのような今までは重要視されないと感じられる個性がいろいろな個性と相互作用して、組み合わさって、ものごとが爆発的に発展・つくられるということでしょうか。

A:そういうことです。例えば、クリエーションをするということはスキルなんですね。ある程度、ものをつくっていくときの方法論というものがあって、そのスキルをきちんと身につけていく。人とコラボレーションする方法というのも、スキルであるという意味ではトレーニング可能なんです。それに加えて本当にクリエーションが起きる現場というのは、その人が今まで生きてきた人生のいろいろな経験からしか出てこないものがあるのです。

でもそれは意識的に経験を変えにいったから出てくるのではない。むしろ不条理としか思えないような環境で体験したものが、クリエーションの実践において本当に価値があるようになったりする。ただそれ自体もトレーニングのクリエーションプログラムに組み込まれてきています。私の知り合いのファッションデザイナーが、担当している講義の最初で、生徒に自分の中の最も鬱屈した闇みたいなものを作品にすることを課題として与えるそうです。

それはどういうことかというと、自分の中の家族関係であったりだとか、昔の小さい時のトラウマであったりだとか、そういったものを表現していくのです。私も審査会に行ったことがありますが、とてつもない迫力のある作品が生まれます。普通にスキルでやっていては、そういうものは生まれてこないです。

おそらくそれはその人が背負ってきた人生の経験、感情のようなものが組み合わさったときに生み出されるものです。太宰治の「津軽」を読むと本当に鬱屈しているな、ひねくれているなと思うんだけれども、それは太宰がこの弘前を含む「津軽」で育ってきたときのものが地層のように蓄積されて、彼の作品ができているんだと。どんなに太宰の文章を真似ようとしても、ああいう表現は出てこないです。

ただ、それ自体がどのようにクリエイションとして現れるのかということは、その方法論というものはつくりだせると思います。

──ありがとうございます。たくさんまだまだご質問がきているんですけれど、終了の時間がきてしまいましたので、これで講演会を終わりにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

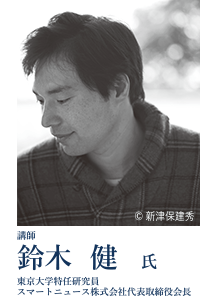

鈴木 健 氏

東京大学特任研究

スマートニュース株式会社代表取締役会長

1975年長野県生まれ。1998年慶應義塾大学理工学部物理学科卒業。2009年東京大学大学院総合文化研究科 博士課程修了。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター主任研究員、東京財団仮想制度研究所フェローを経て、現在、東京大学総合文化研究科特任研究員、スマートニュース株式会社代表取締役会長。博士(学術)。著書に『NAM生成』(太田出版、共著)、『進化経済学のフロンティア』(日本評論社、共著)、『究極の会議』(ソフトバンククリエイティブ)、『現れる存在』(NTT出版、共訳書)、『なめらかな社会とその敵』(勁草書房より単行本、筑摩書房より文庫本)など。専門は複雑系科学、自然哲学。