亀山郁夫 氏 (かめやま いくお)

( 名古屋外国語大学学長 )

1949年栃木県生まれ。

天理大学・同志社大学を経て、1990年より東京外国語大学助教授、1993年に教授就任。2007年9月より2013年3月まで同大学長を務めた後、2013年4月より現職。 朝日賞選考委員、中央教育審議会委員なども務めている。

2007 年、ドストエフスキー著『カラマーゾフの兄弟』で毎日出版文化賞特別賞(翻訳)を受賞。2008年には同書でプーシキン賞を受賞。2012年『謎とき「悪霊」』(新潮社)で第64回読売文学賞(研究・翻訳賞)受賞。2015年11月、自身初の小説『新カラマーゾフの兄弟』上下巻(河出書房新社)を刊行。

『還暦の太宰』

亀山郁夫 氏

1 太宰治と心中――隠された引用

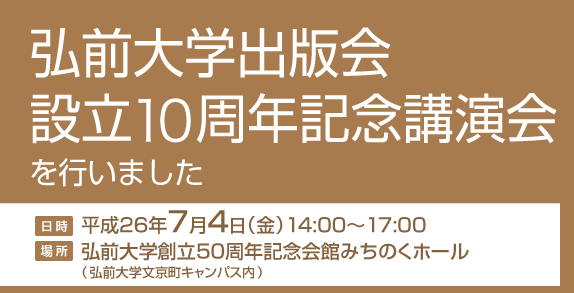

本日は、弘前大学出版会十周年記念講演・記念式典にお招きいただき、心から御礼申し上げます。私は今日、津軽いや弘前大学にも縁のある太宰の文学における隠された心中モチーフについて、とりわけこれまであまり語られることのなかった作品を中心にお話をしたいと思っています。

長い間、私は、太宰を、自分とは無縁な作家だと思いながら生きてきました。しかし縁とは不思議なものです。今から四年ほど前、ある精神的な不調がきっかけで突然、太宰と出会うことになりました。太宰に会いたい、太宰を読みたいという思いが弾けたのです。そのとき、太宰と会える場所が、思いがけず通勤の途中にあることがわかりました。東京三鷹駅南口から玉川上水沿いにほんの数分歩いたところにある入水場所です。ぼんやりとした蛍光灯の明かりのせいで、かえって深く感じられる闇に眼を凝らしながら歩いて行くと、道路脇に「玉鹿石」と刻んだプレートが反射しているのが見えました。その夜、私は玉川上水のほとりに立ち、静かに空想に耽りました。昭和二十三年六月十三日の夜、「人食い川」と呼ばれる鉄砲水で知られる上水に身を踊らせた太宰と山崎富江の二人の姿。思えば、私が生まれる八か月前の出来事です。やがて、私の心のなかになぜかふと、「太宰は私達のために、私達の身代わりとなって死んだのだ」という奇妙な感慨が込みあげてきたのでした。

身代わりとなる、とは、すなわち犠牲になるということです。では、いったいだれの身代わりになって死んだのか。だれの犠牲となって死んだのか。自分を愛してくれた女たちの思いに殉じて死んだのか。私には、それだけとはどうしても思えませんでした。太宰の多くの作品が物語っているように、彼は救いがたいほど対象への共感力に長けた作家です。「憑依」の作家、と呼んでもよいほどです。まさにその悲劇が、心中という一つの新しい「芸術」の形式を生んだ、と言っても過言ではありません。では、だれの身代わりか、と改めて問われたなら、私はいまこう答えるしかありません。すべての苦しめる人の身代わりとなって死んだ、と。

しかし見方を変えると、そもそも、身代わりになるとは、変身の技術に長けていることにも通じます。事実、他人になり代わろうという果てしない欲求のなかで彼の多くの小説が産み落とされました。ことによるとそれは、道化的な才能といってもよいものなのかもしれません。また、他人になり代わるとは、自分以外の他者として、世界の向こう側に立ち、世界の向こう側を見ることを意味します。それは、不可視の世界、自分が知りえない世界を知りたいという欲求の存在を物語っています。じつは、太宰が、宿命的に抱えこんだ悲劇がそこにあったのではないかと私はひそかに想像しているのです。だからこそ、彼はどこまでも、信頼と背信という主題にこだわりつづけたのだと。

では、そもそも、信頼、いや、信じあうということは、どのような関係を意味しているのでしょうか。信頼は、言うまでもなく、愛し合う一組の男女に究極の姿を現します。太宰は、完全な信頼にエロスの頂点をみとめていました。しかし究極の姿とはそもそも永続しえない関係です。むしろ瞬間のなかにこそ究極の姿が現れるといってもよい。彼は、その永続する瞬間を求め、小説のなかに刻みつけようとしていました。そして現実には、信頼の不可能性という思いのなかで、自分を信じる相手を裏切り続けたといってもよいのです。太宰は、おそらくは他のだれにもまして他人への裏切りに長じた男でしたが、他方、裏切られることに、彼ほどもろく傷つきやすい存在もまれでした。絶対的な信頼という強烈な一体感からエロスが生まれるという発見は、太宰のような、引き裂かれた人間にとっては見果てぬ夢でした。他人になり代わり、不可視の世界を見たいと願う男にとってはなおさらです。だからこそ彼は、自らの人生において絶対的な信頼の証として心中を選び、小説においては、その無残な敗北の姿を描き続けていたのです。むろんこれは仮説です。なぜなら、彼はやはりだれかの身代わりになって心中したのかもしれないからです。そのときの彼の心が、厭世と自己喪失とシニシズムに満たされていた可能性も否定できなくはないからです。

さて、処女作品集『晩年』以降、太宰は多くの作品において心中のモチーフを扱い、そのモチーフにさまざまな変形を加えていきました。心中は、基本的に二つの形をとっています。先ほど述べたこととも重なるのですが、信頼の創造の証としての心中と、信頼の崩壊の証としての心中の二つがあるように思えます。太宰は、心中モチーフを幾重にも変形していくプロセスで、自らが経験した心の秘密を、時にはむきだしに、ときには巧みに隠蔽しつつ告白していきました。太宰が心中を扱った作品として知られているのは、先に触れた『晩年』の「葉(よう)」、「魚腹記」、「道化の華」の三作、次に、1938年に雑誌に発表された「姥捨」。さらには、1939年に出た単行本『愛と美について』に収められた「花燭」「火の鳥」「秋風記」。次に、戦後間もなく出た、『春の枯葉』『冬の花火』の二つの戯曲、そして彼の最後の晩年の代表作『ヴィヨンの妻』『斜陽』『人間失格』です。しかし、心中のモチーフは、これら太宰個人の直接的な体験にねざした作品以外にも侵入していきました。

今回の講演では、とりわけ一九四〇年代の初めの太宰にスポットを当て、日本以外の世界を舞台にした「駆け込み訴え」(一九四〇)、「女の決闘」(一九四〇)、「新ハムレット」(一九四一)の三作品を中心に、心中のモチーフがどう変形されたかを見て行こうと思います。ちなみに、一九四〇年から翌四一年にまたがる時期は、石原美知子との結婚からまもなく、精神的にもっとも安定した時期と見られています。

2 同性愛と心中

最初に扱うのは、キリストとユダの心中モチーフです。取り上げる作品は、文庫本でわずか二十頁にも満たない「駆け込み訴え」。物語は、ユダの独り語りで進められていきますが、作中、ユダの「内心」は、「三たび、どんでん返し」をくり返します。祭司長を前にしたユダの密告が、極度の興奮状態での告白でもあることを物語るものです。作品の冒頭で読者は、イエスに対する愛と憎悪に揺れうごくユダの生々しい内面をつぶさに目撃します。音楽にたとえれば、第一主題は、憎悪。

「あの人は、酷い。酷い。はい。厭な奴です。悪い人です」

第二主題は、愛。

「私はあなたを愛しています。ほかの弟子たちが、どんなに深くあなたを愛していたって、それとは較べものにならないほどに愛しています」

ほとんど同性愛といってもよい、この一方的な思いは、当然のことながら、イエスを「私有」することが禁じられていることに由来しています。興味深いのは、イエスを仰ぎ見るユダの愛に、猛々しいエロスの発露はあっても、敬愛の表明がないことです。イエスが予見する「終末」の幻想を共有できず、それ自体がユダの目には「狂気」の沙汰と映ります(「あの人は、狂ったのです」)。

しかし、ユダの「密告」には、もう一つ別の動機も含まれていました。マグダラのマリヤをめぐる三角形的欲望です。ジラールのいう、《欲望の模倣》がユダの脳裏にきらりと影を落とす瞬間に注意しましょう。ナルドの香油を満たした石膏の壷をかかえ饗宴の部屋に入っていったマリヤが、油をイエスの頭から「ざぶと注いで御足まで」ぬらす場面です。この不作法をめぐって、ユダは、マリヤを「さんざ」叱りつけるのですが、それを制止し、彼女をかばうイエスの表情に不純の光を見ます。

しかし、他方でユダは、いくえにも分裂する内面を狂ったような勢いで告白します。

「これ迄どんな女にも心を動かしたことは無い」

「あの人は、嘘つきだ。旦那さま。あの人は、私の女をとったのだ。いや、ちがった! あの女が、私からあの人を奪ったのだ。ああ、それもちがう。私の言うことは、みんな出鱈目だ」

支離滅裂としか言いようがありません。要するに、ユダ自身、みずからの内面のうごめきや欲望の実体を完全に把握しきれていないのです。しかし、それもこれも、イエスとの一体化の願望、いや、イエスと対等たらんというアイデンティティ確保の願望によって引き起こされた事態であることに変わりはありません。

吉本隆明が『読書の方法』で書いている文章を引用します。

「ユダには太宰の自画像が象徴化され、イエスは太宰の理想像として象徴化されているともかんがえられる。あるいはユダとイエスを一人格のなかに同居させることが、太宰の理想の人間像だったと言えるのかもしれない」

思うに、自画像と理想像が一体化する道、ユダがイエスと「ちゃんと肩を並べて立ってみせる」道は一つしかありませんでした。

「あの人は、どうせ死ぬのだ。ほかの人の手で、下役たちに引き渡すよりは、私が、それをなそう。きょうまで私の、あの人に捧げた一すじなる愛情の、これが最後の挨拶だ。私の義務です。私があの人を売ってやる。つらい立場だ。誰がこの私のひたむきな愛の行為を、正当に理解してくれることか」

この、ひたむきなユダの告白から聞きとれるのは、死を介しての一体化の成就であり、愛の勝利です。それこそは、太宰がどこまでも求めてやまない、あるいは永遠に理想化された心中のロマンティシズムだったのだと思います。

3 女房と愛人の心中

次に「女の決闘」を読んでみましょう。ネタ本となったのは、森鴎外の翻訳で知られるドイツ人作家ヘルベルト・オイレンベルグの短編小説「女の決闘」です。

舞台はロシア、恐らくはサンクトペテルブルグ。夫の浮気に気づいたコンスタンツェこと「女房」が、浮気相手である若い医学生に決闘を申し込みます。決闘を翌日に控え、女房は、医学生が射撃に秀でているのを知り、銃を手にいれるべく銃砲店に赴き、そこの裏庭でごく初歩的な手ほどきを受けます。翌朝、射撃にはるかに秀でているはずの若い医学生は、思いもかけず素人のコンスタンツェに撃たれて死んでしまいます。コンスタンツェは、死んだ医学生を野原に放置したまま、警察に自首し、やがて予審にかけられ、未決監に入れられるのですが、夫の面会をいっさい拒否し、最後は食事をいっさい口にすることなく餓死してしまいます。

端的に言って、太宰治が試みたのは、女学生の内面の復権でした。原作者のオイレンベルグは、決闘に勝ち、自死するコンスタンツェのギリシャ悲劇的ともいうべきヒロイズムを浮かびあがらせました。他方、太宰は、「女学生と亭主の側」からこのドラマを改作し、徹底して散文的な装いへと改めていくのです。

オイレンベルグは、「女房」の死を「相手の女学生」への後追い自殺、いや、無理心中として意味づけていました。原作「女の決闘」に関する太宰の注釈は、ある意味では、なくもがなの言い訳にすぎませんでした。より端的にいえば、オイレンベルグの小品にすべては言い尽くされていたのです。では、なぜ、そこまで彼は、女房と女学生の「無理心中」に惹きつけられたのでしょうか。それはおそらく太宰の心に奇妙にも波紋を描いた驚きと嫉妬だったのではないか、と思われてなりません。

「知らなかった。女というものは、こんなにも、せっぱつまった祈念を以て生きているものなのか」

オイレンベルグの目は、「女の決闘」の心中小説としての本質を確実にとらえていました。そして太宰は、二人の死から疎外されて生き延びた一人の、だめな芸術家に自身を投影していました。太宰=オイレンベルグは、二人の女を心中によって殺すのです。「女の決闘」は、太宰とオイレンベルグの合作であるというにとどまらず、二人の女性の死をめぐって共犯関係を築き上げたということです。持続するを限りなく、日常生活のなかに這いつくばって生きている女たちのけなげさ、その愛の異常さ――。物語の終わりで、知人の神父が、「顔を赤くして」笑いながら、口にする一言にこそ意味があるように思えます。

「女は、恋をすれば、それっきりです。ただ、見ているより他ありません」

4 父王ハムレットとガーツルードの心中

最後に取り上げるのは、「新ハムレット」です。

驚くべき点は、「新ハムレット」と原作「ハムレット」の間の断絶です。そこには、一種の、意図的としか表現しようのないねじれが生じています。プロットの点でそれを挙げるならば、大きくは次の三つの点が挙げられるでしょう。

一、ポローニヤスの死

二、レヤチーズの死

三、ガーツルードの死

一、「ハムレット」では、ポローニヤスは、ハムレットによって殺されるが、「新ハムレット」では、新国王クローヂヤスの手にかかって死ぬ。

二、レヤチーズは、最後にハムレットとの決闘で死ぬが、「新ハムレット」では、英国への留学の途中、ノーウエー(ノルウェー)との海戦で死ぬ。

三、ガーツルードは、原作では、クローヂヤスが用意した毒杯をみずから飲みほして死ぬが、「新ハムレット」では、劇中劇のあとまもなく川に身投げして死ぬ。

読者がさらに一読して目をみはるのは、ハムレットと母親ガーツルードとの関係です。何よりもハムレットに対するガーツルードの冷たさ(「二十三にもなって、女の子のように、いつまでも、先王や母の後を追っています」)、暴君的な強さ(「あの子は、小さい時から、人の顔いろを読みとるのが素早かったのです。それは、かえって性質がいじけている証拠なのです」)です。また、そのガーツルードに対して、オフィリヤがほとんど同性愛的な愛情を抱いている点も強い好奇心をそそります(「泣くほど好きです」)。

では、当のハムレットはどうなのか。思うに、「新ハムレット」のハムレットには、太宰の独自の想像力がほとんど暴走するかたちで描かれています。となると、やはりそこには自伝的なドラマを読みとらざるをえなくなります。新ハムレットは、外貌からして太宰に酷似しています(「失礼ながら、お鼻が長過ぎます。お眼が小さく、眉も太すぎます。お歯も、ひどく悪いようですし」)。周知のように、太宰の鼻はいうにおよばず、歯にたいするこだわりがつよかったらしく(「刃こぼれし 口の寂(さぶ)さや 三日月」という俳句(川柳)を残しているほどです。

では、太宰がこの「新ハムレット」で何を書きたかったのか、という点になるとにわかに謎に包まれてきます。

ここには、原作のハムレットにはない、驚くべきハムレット像が現出しています。彼は、ハムレットどころか、彼自身告白してみせる「ドンファン」的な願望に苛まれています(「僕の慾には限りが無い。世界中の女を、ひとり残らず一度は自分のものにしてみたい等と途方も無い事を、のほほん顔で空想しているような馬鹿なのだ」)。しかし恐らく、太宰がハムレットに仮託して告白してみせた内心とは次のようなものではなかったのではないかと私は思うのです。

「ああ、可哀想だ。人間が可哀想だ。……みんな、みんな可哀想だ。……人を憎むとは、どういう気持のものか、人を軽蔑する、嫉妬するとは、どんな感じか、何もわからない。ただ一つ、僕が実感として、此の胸が浪打つほどによくわかる情緒は、おう可哀想という思いだけだ」

では、太宰=ハムレットには、この「可哀想」という感情が帯びる矛盾が見えていなかったのでしょうか。シェークスピアのドラマでは、最後まで途切れることなくつづく主人公のテンションが、「新ハムレット」においては、ある段階を区切りに急激に力を失っていることがわかります。それはほかでもありません。ハムレット自身が、じつは、クローヂヤス的願望の囚人であることに由来するものです。

興味深いことに、ハムレットに代わって、高いテンションを維持していくのが、廷臣ポローニヤスであるという点です。すべてが「可哀想」という弱い情念のもとで、クローヂヤスに対してさえ温情をもとうとするハムレットに対し、「王殺し」の現場を目撃したポローニヤスが、本来ならばハムレットがになうべき苦しみを全身でにない、狂気の直前にまで追い込まれていきます。

「わたしは見たので、この目でちゃんと見たのです」「ああ、見なければよかった、何も、知らなければよかった」

思えば、父王殺しの秘密をめぐって、ポローニヤスの身に、「認知」の悲劇が起こったのでした。しかもその悲劇をになった相手こそ、母ガーツルードでした。クローヂヤスがポローニヤスを短剣で刺し殺す場面を目撃したガーツルードは、まもなく、庭園内を流れる小川で身投げします。本来ならば、オフィリヤが演じるべき役割をガーツルードが奪いとってしまうのです。では、なぜ、このような「ねじれ」を、太宰は演出して見せたのでしょうか。この謎を解く鍵が、「劇中劇」です。

結論から先に述べるなら、ガーツルードを庭園の小川にみちびいた者とは、ほかでもない、ハムレット自身の演じる亡き父王でした。父王は、ガーツルードの背信にもかかわらず、「醒めることの無い、おいしい眠りを与えてくれる佳い寝床」へとしきりに誘いつづけます。

「お前は、やがてあの世で、わしがきょう迄くるしんだ同じ苦しみを嘗めるのだ。嫉妬。それがお前の、愛されたいと念じた揚句の収穫だ」

では、その苦しみを最終的に癒してくれるものとは何でしょうか。むろん、死以外にそれはありえず、亡き父王がつぶやく「わしの新居は泥の底」こそがまさにその暗示です。こうして、太宰が劇中劇に凝らした趣向の意味が明らかになります。ロセチの『時と亡霊』を、「少しあくどく潤色した」劇中劇とは、まさに太宰の深い無意識のドラマ、それはつまり無理心中の記憶でした。

読者の多くが「新ハムレット」から受ける印象とは、未完の物語だということです。果たしてこの印象は正しいと言えるのでしょうか。私は正しくないと思います。太宰は、おそらく最初から、身投げするガーツルードの死をもってこの物語詩を閉じようとしていたにちがいないのです。なぜなら、太宰自身の自伝の物語としてこれ以上にふさわしい終わり方はなかったからです。

今日、この講演で取り上げた三作は、いずれも一九四〇年代初め、太宰にとってはこの上なく平穏だった時代の作品です。生活と作品との断絶は、疑いようもありません。しかし確実に言えることは、これらの三作品での太宰が、ある昇華の高みに立っているということです。昇華の高みにあってなお、みずからの身上とする憑依の技術はますます冴えわたり、磨きがかかっていることがわかります。

太宰治における隠された心中モチーフは、おそらくこの「新ハムレット」をもって終わるわけではありません。探せば、ほかにいくらでも探し出すことができるのではないでしょうか。しかし、さしあたり私がひそかに誇れる発見は、この三作品にしかありません。

ご清聴ありがとうございました。